病案整理:欧阳建春 主诊医生:何喜民

广州中医药大学海南医院 三亚市中医院内二科

患者基础病是退行性心脏瓣膜病重度二尖瓣反流,反复心衰发作而在多家医院住院治疗,每年住院7-8次,半年前在我科住院后坚持服中药治疗后好转,近半年来未住院。

此次就诊前因突发胃痛气短在人民医院住院,出院后复求中药治疗。

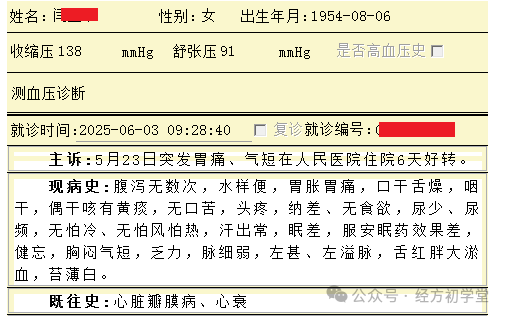

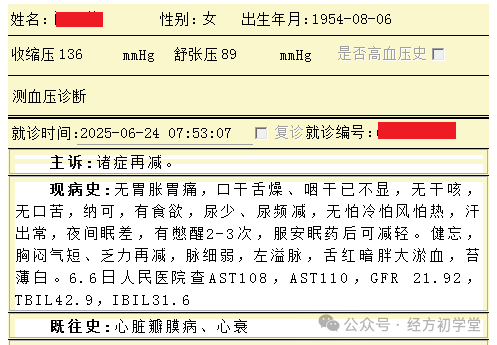

现病史:患者闫某,女,70岁,因“5月23日突发胃痛、气短在人民医院住院6天好转。”于2025年6月3日就诊。

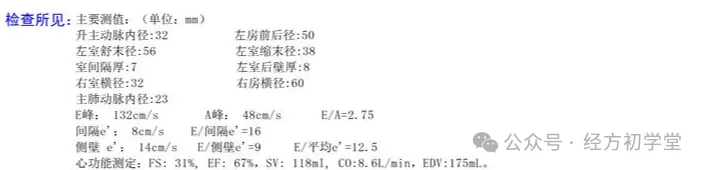

现症见:腹泻无数次,水样便,胃胀胃痛,口干舌燥,咽干,偶干咳有黄痰,纳差、无食欲,尿少、尿频,眠差,服安眠药效果差,健忘,胸闷气短,乏力,脉细弱,左甚、左溢脉,舌红胖大淤血,苔薄白。

既往史:心脏瓣膜病、心力衰竭病史,长期口服西药。

西医诊断:退行性心脏瓣膜病 重度二尖瓣反流

辨证分析:

腹泻无数次水样便、胃胀、纳差为里虚寒;

口干、咽干、干咳黄痰为里热;

胸闷气短、乏力、舌暗瘀血、脉细弱为水饮瘀血,均属里虚,

胸闷气短、左溢脉考虑有水饮上冲,有表证。

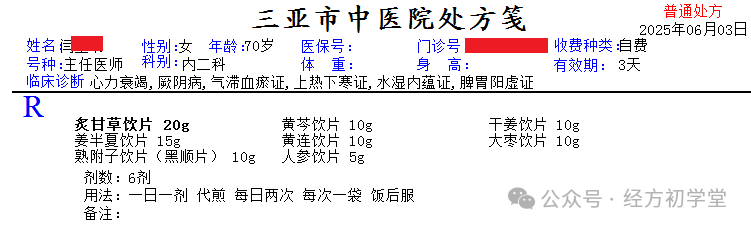

综合辨证为厥阴太阴合病,上热下寒,寒热错杂。

辨方证为甘草泻心汤加附子。6剂。

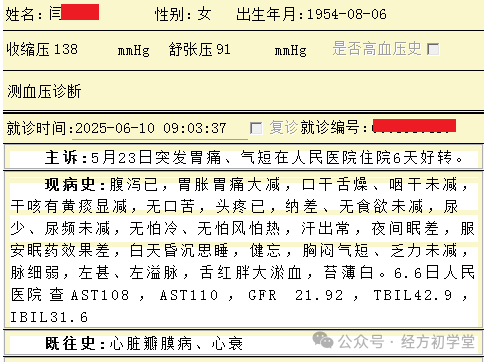

6月10日复诊:

好转症状:腹泻停止,胃胀胃痛大减,干咳黄痰明显减少,头痛消失。

未减症状:口干舌燥、咽干未缓解,纳差、尿少尿频依旧,胸闷气短、乏力、夜间眠差(偶有憋醒)、健忘无改善。

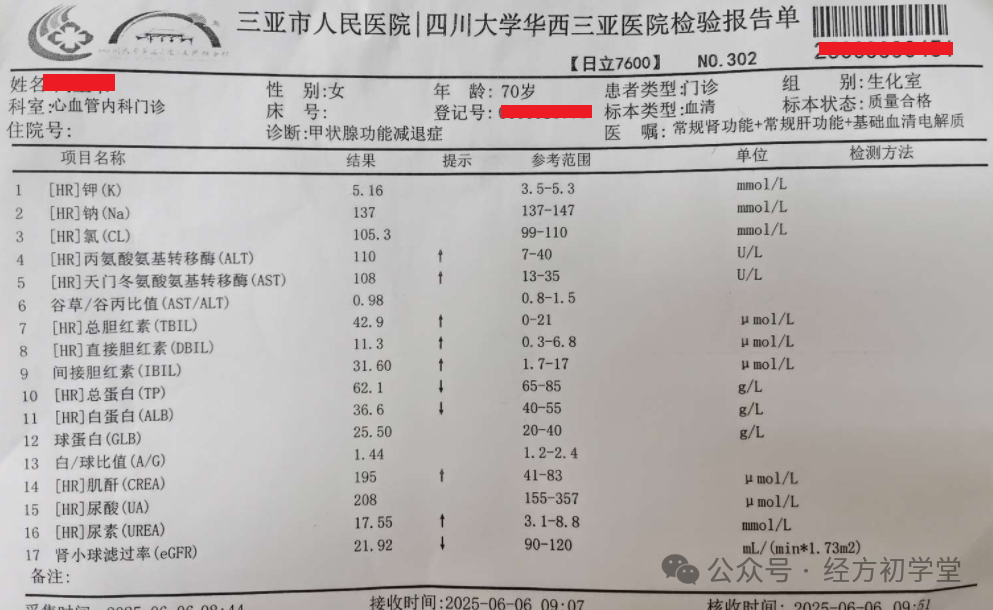

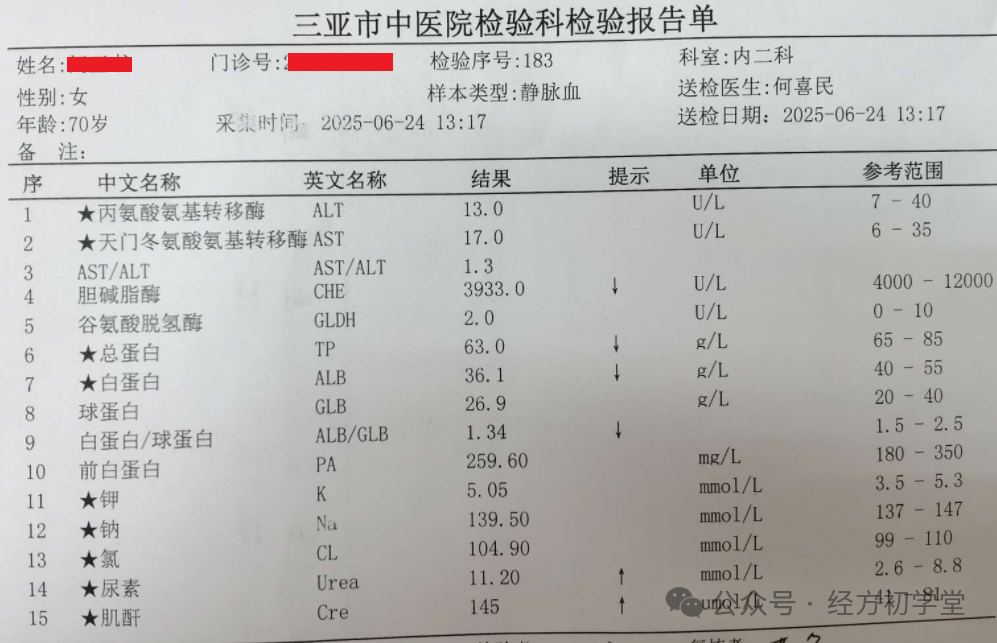

6月6日在人民医院查肝功能异常。

辨证分析:首方后患者太阴里虚寒症状明显缓解,但口干舌燥、咽干、眠差等上热证无变化,尿频、尿少无缓解,检查肝功能有异常。

辨为太阳阳明太阳合病。

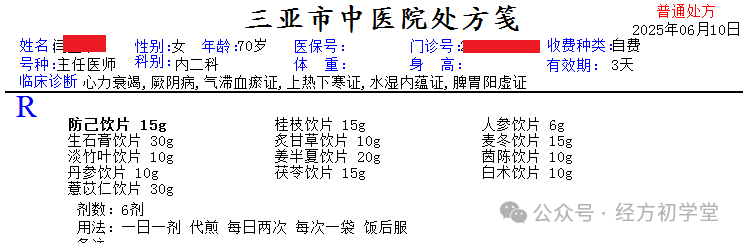

辨方证为木防己汤合竹叶石膏汤加茵陈丹参茯苓白术生薏仁。6剂。

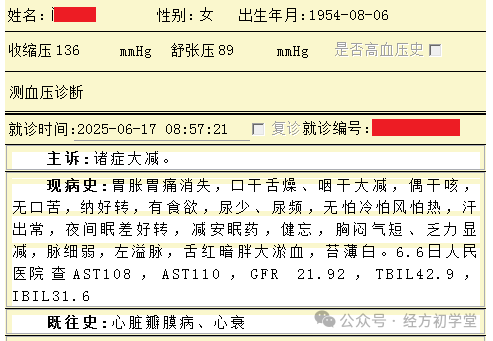

6月17日三诊:

患者诸证大减,腹胀腹痛消失,口干舌燥、咽干大减,食欲,睡眠,胸闷气短,乏力等均好转。

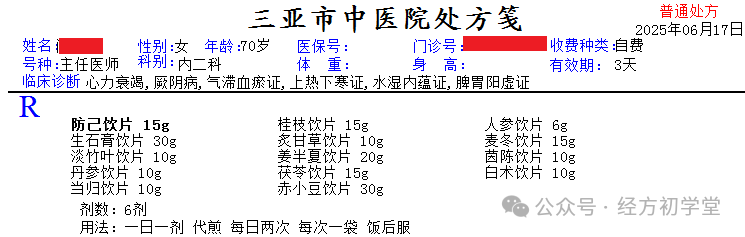

辨六经仍为太阳阳明太阴合病。

辨方证原方去薏苡仁加当归、赤小豆。6剂。

6月24日四诊:

诸症再减,无胃胀胃痛,口干舌燥、咽干基本缓解,无干咳,纳食转佳,尿少尿频减轻,夜间眠差改善,偶有憋醒,服安眠药后可缓解,胸闷气短、乏力明显减轻。舌脉:脉细弱,左溢脉,舌红暗胖大淤血,苔薄白。

复查肝功能已正常。

仍辨为太阳阳明太阴合病,原方去茵陈丹参6剂继续巩固。

经典条文学习:

《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》第 326 条:厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

厥阴病实质历代争论不明,胡希恕先生对厥阴病有独特的见解:消渴为上热,利不止为下虚,厥阴病上虚下寒,寒乘虚上迫,因而感气上撞心,心中疼热。蛔迫于寒而上于膈,故饥而不欲食,食则吐蛔。寒在半表半里,与寒在里的太阴病自利益甚者不同,但若下之,则并于太阳而下利不止。

本案患者首诊时口干舌燥、咽干(上热)与腹泻、胃胀(下寒)并见,符合厥阴病上热下寒之病机,然腹泻水样便无数次,为太阴利不止表现,诊断厥阴太阴合病。

《伤寒论》辨太阳病脉证并治第158条:伤寒中风。医反下之。其人下利日数十行。谷不化。腹中雷鸣。心下痞硬而满。干呕。心烦不得安。医见心下痞。谓病不尽。复下之。其痞益甚。此非结热。但以胃中虚。客气上逆。故使硬也。甘草泻心汤主之。

本案患者有纳差无食欲、胃胀胃痛、腹泻不止属“上呕、中痞、下利”属等泻心汤证,同时上热下寒、寒热错杂,以利里虚寒下利寒为突出表现,符合甘草泻心汤证,加附子温中和胃,散寒止痛,振奋机能。

《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治》第 24 条:膈间支饮,其人喘满,心下痞坚,面色黧黑,其脉沉紧,得之数十日,医吐下之不愈,木防己汤主之;虚者即愈,实者三日复发,复与不愈者,宜木防己汤去石膏加茯苓芒硝汤主之。

《伤寒论·辨阴阳易差后劳复病脉证并治》第 397 条:伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐,竹叶石膏汤主之。

病案中患者反复出现 “胸闷气短”,甚至夜间眠差伴 “憋醒”,此为水饮停聚于膈间,上迫于肺,导致肺气上逆、呼吸受阻,属于“喘满”。患者“胃胀、胃痛、纳差、无食欲”,此为胃虚水停、气机阻滞所致的“心下痞坚”。患者虽无面色黧黑,但患者 “舌红胖大淤血”提示瘀血内阻,与 “面色黧黑” 的病理基础一致,故予木防己汤。患者久病耗伤正气,脉细弱,与条文 “虚羸少气”的体虚状态病机相通。“胃胀胃痛”、“纳差、无食欲”,提示胃气上逆、失于和降,虽未直接呕吐,但 “气逆欲吐” 的病机明确。结合口干舌燥、咽干及舌象 “舌红胖大瘀血”,为水饮瘀血郁久化热、津伤不能上乘兼胃气上逆所致,故在木防己汤的基础上合用竹叶石膏汤。

《伤寒论》第 236 条:阳明病,发热汗出者,此为热越,不能发黄也。但头汗出,身无汗,剂颈而还,小便不利,渴引水浆者,此为瘀热在里,身必发黄,茵陈蒿汤主之。

患者“尿少、尿频”,为心衰后水湿内停、水饮瘀血郁久化热,湿热瘀阻影响津液代谢。舌红胖大、有瘀血,提示瘀血内阻;口干舌燥、咽干、干咳黄痰,提示郁热内蕴,此为 “瘀热在里” 而导致肝功能异常,根据当代经方大家冯世纶老师的经验,茵陈加丹参对退黄保护肝功能有良效。本案患者AST、ALT成倍升高,加入茵陈丹参治疗2周恢复正常,印证了老师的经验值得继承和推广。

体会:

患者既有厥阴病上热下寒之寒热错杂,又有太阴脾虚水湿内蕴,兼见瘀血阻滞,首诊以甘草泻心汤加附子调和寒热,重点在治疗太阴里虚寒,二诊因肝肾功能异常、水饮停聚之象及热象未减,应为长期心衰及利尿剂的作用,患者机体聚津液缺失故口舌咽干燥,而废水积聚而致胸闷气短,予木防己汤合竹叶石膏汤清热利水,养阴生津。三诊在原方中去薏苡仁之淡渗,避免伤阴,予当归、赤小豆加强活血利水。使“血行则水行”,改善心功能及肝肾功能。本案患者为终末期顽固性心衰,服中药前每年住院7至8次,心脏明显扩大,反复住院治疗,西医诊疗方面可谓是山穷水尽,而患者又不接受外科手术,中西结合治疗是唯一能带给患者希望的途径。心衰患者水湿内停瘀血内阻可继发多系统多脏器一系列症状,往往轻重不一,变症多端,治疗方法、遣方用药也千变万化。用经方时抓住一系列症状背后的病机,先辨六经再辨方证,有是证用是方,有是证用是药,顽固的心衰也能有良效。

修元健康网

修元健康网