吕光荣教授在从医50余年中,对心系疾病形成了诊疗一体、特色鲜明、疗效显著的中医诊疗体系。本次以吕光荣教授学术思想为主线,具体介绍他运用针灸疗法治疗慢性心力衰竭的学术特色。

吕光荣教授治疗心水病,尤其注重整体观念,再经辨病辨证,选穴中的,方得成效。吕光荣教授先用中医四诊,直观朴素地在医者感官范围内,追查病因和采集病史。要求客观、准确、系统、全面、突出重点,将收集来的信息结合脏腑、经络、卫气营血等中医基本理论进行综合分析,辨明病机,归纳证候群,作出判断(辨病辨证)。吕光荣教授挖掘和整理古代脉学,通过临床实践,总结发现脉学在心脏病诊断中的独特价值,在应用中医四诊收集心水病史资料时,尤重脉诊。

通过辨病辨证了解了疾病的病因、病机、病性后,审证求因,辨证施针,标本兼治。选穴如用兵,整体布局,运筹帷幄。辨病后取特效穴为君,辨证主要穴为臣,合并症或相关脏腑治疗为佐,近部穴、本经穴为使。君臣佐使,互为一体,协同作用,相辅相成。

在辨病辨证阶段和其他系统疾病无异,但在针灸论治慢性心力衰竭方面,吕光荣教授注重整体观念在针刺选穴中的应用。治疗慢性心力衰竭时不单从心论治,而是注重五脏同调,气血并治,君臣佐使并用(图3)。

慢性心力衰竭的病位在心,与肺、肝、肾、脾等脏关系密切。《灵枢·口问》曰:“心者,五脏六腑之主……悲衰愁忧则心动,心动则五脏六腑皆摇。”《素问·标本病传论》曰:“夫病传者,心病先心痛,一日而咳,三日胁支痛,五日闭塞不通,身痛体重,三日不已死,冬夜半,夏日中。”《素问·大奇论》曰:“肝满肺满肾满皆实,即为肿。”水肿、喘咳、胀满(肝大)、黄疸均能引起心水病。

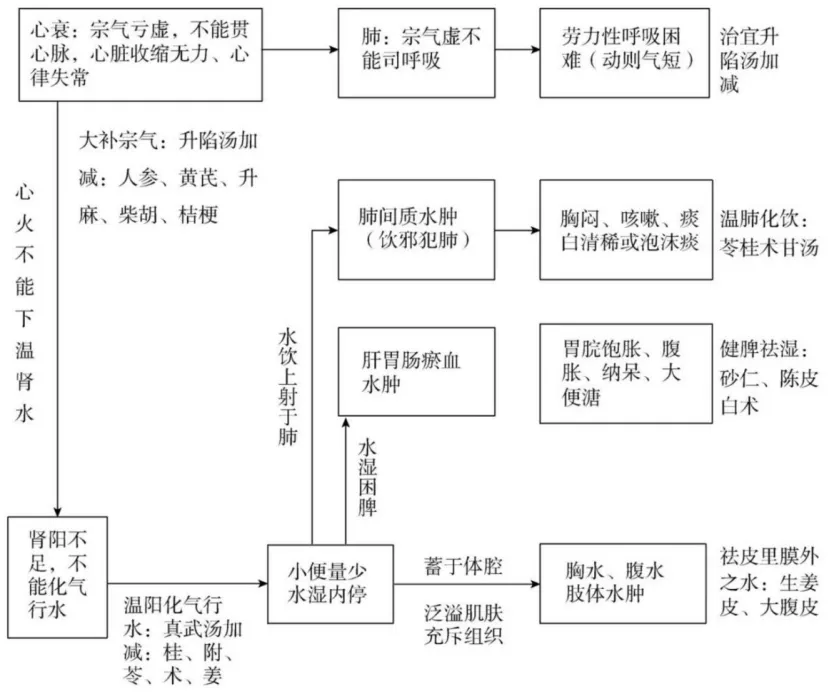

吕光荣教授认为心水多为阴水,系心脏本身受损,由于心之阴阳俱损,导致脏腑功能失调。“心动则五脏六腑皆摇”,是一种危重疾病。诸心病,如心痹、胸痹、真心痛等,致心气损伤,气虚血凝,或气滞血瘀,脉道不通,无以运行,血不养心。心脉与肺通,心病及肺,肺脉瘀阻,肺气损伤,司呼吸、主治节、通调水道等功能失调;心脉与肾连,心病及肾,肾主水,则水液运行失调;心郁则肝郁,心病及肝,肝藏血,疏泄障碍。心水病病位虽在心,但与肝、脾、肺、肾关系密切,相互制约,互相影响,他脏的病变可成为心水病诱发或加重的因素,心水病又可致他脏功能失调或损害。

诸心病心气损伤,心阴、心阳耗散,心血瘀阻,无力抵抗外邪,稍有侵袭,即能加重心脏的负担,影响心脏的功能,而发为心水病。西医学也提出,左心力衰竭时,血液重新分配,肾血流量减少,出现少尿,可见肾功能受损;影响消化系统时可见腹胀、食欲不振、恶心呕吐等;影响肝脏时可见肝脏肿大,肝区有压痛等。

人体是一个有机的整体,脏腑之间相互联系,分工合作,共同完成各项生命活动。发生病变时,脏腑之间又会相互传变,彼此影响。心水病病位虽在心,但与肝、脾、肺、肾关系密切,相互制约,互相影响,五脏功能息息相关,不能孤立分割。心水病的发生发展又与肝、肾、脾、肺等脏腑的功能失调及所产生的痰浊、瘀血、水湿等致病因素有关。治疗心系疾病,须注重整体观念,五脏同调,或兼以心脾同补,或疏肝理气、调肝宁心,或注重心肾同治。不拘一脏而治五脏,注重五脏相关,五脏同调,以和为贵,协调全身脏腑功能。

《伤寒杂病论》对疾病的治疗特色是“观其脉证,知犯何逆,随证治之”。“伤寒二三日,心中悸而烦者,小建中汤主之”。此为心悸心气血虚证的辨证治疗。“发汗过多,其人叉手自冒心,心下悸欲得按者,桂枝甘草汤主之”。此为心悸心阳虚证的辨证治疗。“火逆下之,因烧针烦躁者,桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之”。心阳受损,导致心神失养,精神不安,故用桂枝、甘草以温心阳,加龙骨、牡蛎以重镇安神。“伤寒,脉结代,心动悸,炙甘草汤主之”。则为心悸心气血阴阳俱虚证的辨证治疗。“伤寒,厥而心下悸,宜先治水,当服茯苓甘草汤”。为心悸脾胃阳虚水气证的辨证治疗。“少阴病,二三日不已,至四五日,腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此为有水气。其人或咳,或小便利,或下利,呕者,真武汤主之”。此为肾阳虚水泛证的辨证治疗。“心下悸者,半夏麻黄丸主之”。为水饮凌心之心悸的治疗。“伤寒脉浮,医以火迫劫之,亡阳,必惊狂,起卧不安者,桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之”。心阳虚损,甚则心神浮越,心神不敛,兼痰浊上扰心神,故以桂枝汤去芍药,温补心阳,又防芍药碍阳,再加安神之龙骨、牡蛎及祛痰之蜀漆,共奏温通心阳、镇惊安神、祛痰之功。张仲景在继承《黄帝内经》的基础上,对心水病的临证治疗方面有了更深的认识,基本确立了心水病的辨证论治体系。

吕光荣教授认为心水病为虚实错杂之证,在治疗时务必攻补兼施、益气扶阳和活血利水并重,其目的均为助心恢复“心主血脉”的功能。他根据长期的临床经验,将心水分为心阳虚、心阴衰败、血脉瘀阻、阴竭阳脱4个证型。

《素问·五脏生成》谓:“诸血者,皆属于心。”《素问·痿论》言:“心主身之血脉。”心气推动和调节血液循行于脉中,周流全身,发挥营养和滋润作用。心力衰竭发生的主要病位在心,牵涉肝、脾、肾、肺各个脏腑。五脏六腑的结构或功能出现异常,均会导致心气亏虚不足,运化血液无力,血液在心脉中瘀滞不行,运行不畅,心脉就会失去血液的濡养导致心系诸症。“损其心者,调其营卫”,说明调和营卫法在心系疾病的治疗方面有重要地位。心气是推动血液运行的动力,气行则血行,气虚则血行瘀滞;心气久虚,累及心阳,心血因寒而凝,脉之不通,瘀血内生;瘀血作为病理产物,留滞脏腑导致各种功能失常,瘀于心中则心悸气短,瘀于脾胃则腹胀纳呆,瘀于肝则胁痛鼓胀,瘀于肺则水气代谢失常,喘咳不能卧。《金匮要略》中提到“心气不足,吐血衄血”。因此,气血互为病因,理应气血并治。

中医的组方原则是“君、臣、佐、使”,出自《神农本草经》,“上药一百二十种为君,主养命;中药一百二十种为臣,主养性;下药一百二十种为佐使,主治病;用药须合君臣佐使。”这种组方原则最早见于《黄帝内经》。《素问·至真要大论》曰:“主病之谓君,佐君之谓臣,应臣之谓使。”“君一臣二,制之小也。君二臣三佐五,制之中也。君一臣三佐九,制之大也。”组成方剂的药物可按其在方剂中所起的作用分为君药、臣药、佐药、使药,简称君、臣、佐、使。君指方剂中针对主证起主要治疗作用的药物;臣指辅助君药治疗主证,或主要治疗兼证的药物;佐指配合君药、臣药治疗兼证,或抑制二者毒性,或起反佐作用的药物;使指引导诸药直达病变部位,或调和诸药的药物。元代李东垣在《脾胃论》中再次申明“君药分量最多,臣药次之,使药又次之。不可令臣过于君,君臣有序,相与宣摄,则可以御邪除病矣”。

君、臣、佐、使不一定是指方中具体的药味,而是中医药的结构描述,是一种格局。从《神农本草经》提出君、臣、佐、使,直到宋代以前,都不对方解具体的君、臣、佐、使药物。因为君、臣、佐、使只是方剂的结构,而不对应具体药物。吕光荣教授认为针刺取穴,整体观念要强,如同用药一样,穴位亦有君、臣、佐、使之分,辨病后取特效穴是为君,辨证主要穴位是为臣,兼证或相关脏腑治疗是为佐,近部穴、本经穴是为使。君、臣、佐、使,互为一体,协同作用,相辅相成。

《黄帝内经》云:“心合脉,诸脉者皆属于目。”心主血脉,与血的关系密切,“目受血而能视”,眼睛的营养及功能的发挥,皆关系到心的功能,同样心的疾病也可以在眼部有相应表现。吕光荣教授治疗心系疾病,除常规的体针、头针外,还常配合眼针。

眼针疗法是辽宁中医药大学附属医院已故著名针灸学家彭静山教授根据眼与经络、脏腑的内在联系而发明的一种微针疗法,以古代五轮八廓学说、八卦学说为基础,以眼与脏腑、经络的关系为依据,针刺眼部周围的八区十三穴,通过调整人体脏腑、经络气血阴阳的平衡,从而达到治疗疾病的目的。

心水病指由于心病日久,心的阳气不足,虚弱无力,血液运行迟缓,瘀阻于皮下、脏腑组织间而成为水肿,或气滞血瘀,心脉不畅,血瘀水停所致。

临床以喘息心悸、不能平卧、咳吐痰涎、水肿少尿为主要表现的脱证类疾病。在眼针心区、上焦区针刺可通过经络的传导,调整上焦心肺的功能,使失调的阴阳气血趋于平衡。

针灸处方配穴,整体观念要强,也和处方用药一样,穴位亦有君、臣、佐、使之分,有其一定的组成规律,绝不是病在哪里就针刺哪里。要做好处方配穴,首先从整体出发,辨病辨证;其次,在辨明疾病属心水病后掌握该病的病理机制,采用五脏同调、气血同治的治疗原则。取特效穴为君,辨证主要穴位为臣,合症或相关脏腑治疗为佐,近部穴、本经穴为使,已达到君、臣、佐、使,互为一体,协同作用,相辅相成的目的。现将吕光荣教授针刺治疗心水病取穴规律介绍如下。

1.主穴(君)

体针:内关、膻中、太渊、水分、天枢、气海。

头针:百会、风池。

2.眼针(臣)

取心区、上焦,辨证取穴。

心阳虚,加足三里、百会;心阴衰败,加心俞、肾俞、血海、三阴交、太溪、太冲、神门、阴陵泉;血脉瘀阻,加合谷、膈俞、太冲、血海、阳陵泉;阴竭阳脱,加太溪、肾俞、百会、关元。

3.随症配穴(佐)

下肢浮肿加关元、阴陵泉、复溜;腹胀、恶心加下脘、阳陵泉;胸闷气短加尺泽、阴郄;头晕头昏加百会、悬钟;手足麻木加少海、申脉。

4.近部穴、本经穴位(使)

心俞、通里、阴郄、神门、天池、少海。

1.心病三穴

内关、膻中、太渊被吕光荣教授称为“心病三穴”。三穴配伍可行胸中气,推脉中血,使气行血行,脉行流利,发挥“心主血脉”的功用。

2.强壮四针

水分、气海、天枢分别位于脐的四周,吕光荣教授称之为“强壮四针”。

此三穴四针分别通过利水、补气、行气,起到强心、益气、通调的作用,能强身健体,是吕光荣教授临床治疗慢性心力衰竭的常用穴和特效穴。

版权声明

本文由中医出版整理发表,编辑,转载时请注明出处。小编微信号:MXY822,欢迎投稿唠嗑。

修元健康网

修元健康网