夏先生患糖尿病已有15年,此前一直依赖西药降糖,但因饮食控制不佳、用药不规律,血糖长期处于高位。去年冬天,他发现右脚大脚趾开始发黑、发凉,起初以为是冻疮,直到出现持续性剧痛、无法行走,才意识到问题严重。到医院检查时,餐后血糖高达 27mmol/L(正常范围 3.9-7.8mmol/L),足部血管超声显示下肢微循环严重堵塞,医生诊断为 “糖尿病足早期”,若不及时干预,可能面临截肢风险。

“当时西医建议加大降糖药剂量,同时进行介入治疗疏通血管,但我担心药物副作用,也害怕手术风险。” 夏先生回忆道。在朋友推荐下,他抱着试一试的心态寻求中医帮助。于是来到我的门诊就诊时,经过详细的望闻问切,夏先生舌苔厚腻、脉沉细,伴有口渴多饮、乏力嗜睡等症状,判断其属于 “气阴两虚、痰瘀互结” 证型 —— 长期高血糖导致体内津液耗损、气血运行不畅,瘀血阻滞足部经络,才出现脚趾发黑、疼痛等症状。

针对夏先生的情况,我制定了 “降糖 + 通络 + 修复” 的三步调理方案,通过中药内服与外治相结合,从根源改善身体内环境:

第一步,滋阴益气稳血糖。中医认为,糖尿病的核心病机是 “阴虚燥热”,长期血糖失控会进一步耗伤气阴。因此,先以黄芪、生地、麦冬等中药组成基础方,黄芪补气健脾,增强身体代谢能力;生地、麦冬滋阴润燥,缓解口渴、乏力等症状。同时搭配黄连、葛根,辅助调节胰岛素敏感性,减少血糖波动。夏先生服用一周后,口渴、失眠症状明显缓解,餐后血糖降至 18mmol/L。

第二步,活血化瘀通经络。足部发黑、疼痛的本质是 “瘀血阻滞脉络”,若不及时疏通,可能导致组织坏死。在稳血糖的基础上,加入丹参、川芎、地龙等活血通络的中药,丹参活血化瘀、改善微循环;川芎行气止痛,缓解足部疼痛;地龙(蚯蚓)善于通络,帮助打通微小血管。坚持一个月后,夏先生的脚趾疼痛感显著减轻,发黑区域开始缩小,餐后血糖降至 12mmol/L。

第三步,健脾益肾固根本。糖尿病病程长,易损伤脾肾两脏 —— 脾主运化,脾虚则水谷精微代谢失常;肾主藏精,肾虚则固摄无力,导致血糖难控。因此,后期加入山药、茯苓、山茱萸等中药,山药健脾益肾、益气养阴;茯苓健脾利湿,减少体内痰湿堆积;山茱萸补肾固涩,增强身体对血糖的调节能力。同时,结合饮食调理,建议减少高糖、高脂食物,多吃南瓜、玉米、芹菜等粗粮蔬菜,规律作息,避免熬夜。

6个月后,夏先生的餐后血糖稳定在 9mmol/L 左右,发黑的脚趾完全恢复正常,行走自如,复查足部血管超声显示微循环通畅。

夏先生的康复案例,体现了中医调理糖尿病的核心优势 ——不止关注血糖数值,更注重修复身体整体机能。与西医单纯依赖药物降糖不同,中医通过辨证施治,从 “气、血、阴、阳” 四个维度调节身体平衡:

对于 “气阴两虚型” 患者,以补气滋阴为主,改善身体代谢能力;

对于 “痰瘀互结型” 患者,侧重活血化瘀,打通经络瘀堵;

对于 “脾肾两虚型” 患者,注重健脾益肾,巩固身体基础。

同时,中医强调 “治未病”,在调理过程中,不仅帮助患者降低血糖,更能预防视网膜病变、肾病、神经病变等并发症,这正是中药调理的独特价值。

值得注意的是,中药调理并非 “万能药”,需满足两个前提:

一是辨证准确,不同证型的糖尿病患者,用药方案完全不同,需由专业中医师根据舌苔、脉象、症状制定个性化方案,不可自行抓药服用;

二是长期坚持,糖尿病是慢性疾病,中药调理需要时间,通常需 3-6 个月才能看到明显效果,期间需严格遵循医嘱,配合饮食、运动等生活方式调整。

此外,中医调理也需 “中西结合”—— 若血糖极高(如超过 20mmol/L)或出现酮症酸中毒等急症,需先通过西医手段紧急降糖,待病情稳定后,再结合中药进行长期调理。同时,定期监测血糖,根据血糖变化调整用药方案,才能实现安全、有效的血糖管理。

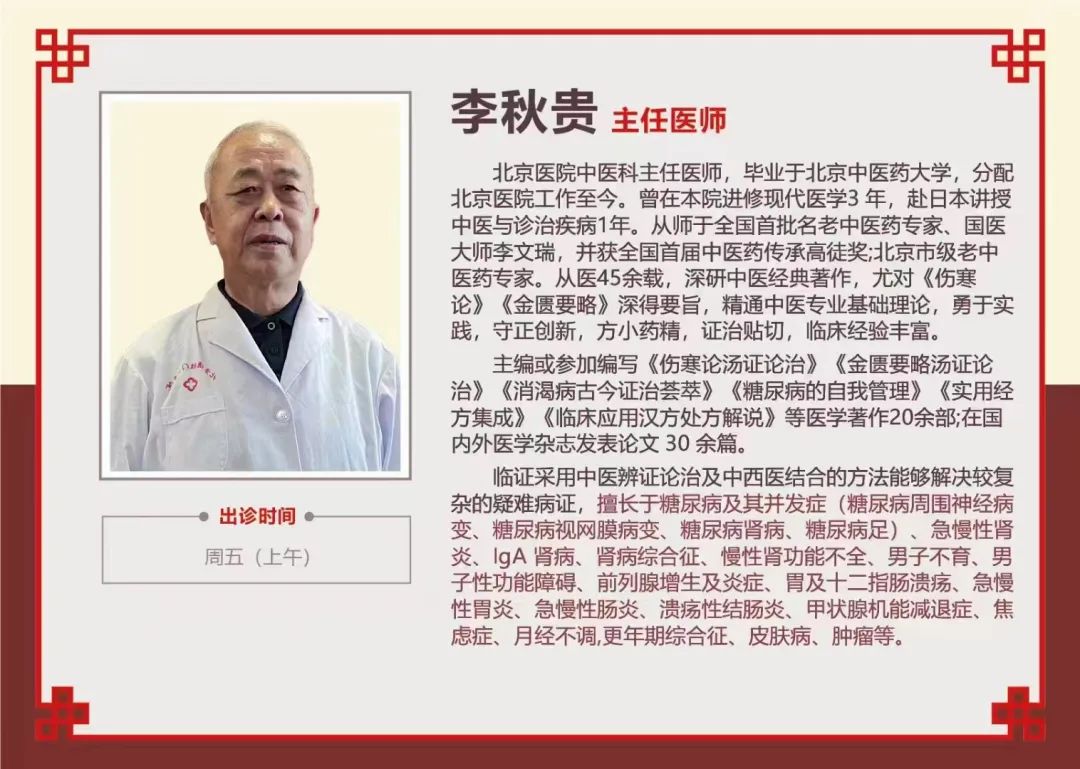

本篇文章来源于微信公众号: 北京医院李秋贵主任

修元健康网

修元健康网