下面说说治疗心衰的临床感悟。目前主流的看法,根据心衰的临床表现,治疗心衰多从中医的“喘”“心悸”“水肿”等入手治疗。然余根据多年的临床经验,认为慢性心力衰竭宜从中医的水肿与饮证入手,在治疗上当从三焦分治,上焦紧扣心肺,中焦紧守脾胃,下焦不离肾阳。

心衰在临床上其主要症状可以简单地分为以下几组:

①心肌收缩无力,组织灌注不足,缺血缺氧,出现心悸、气短,劳则加重,周身无力等症状。

②肺循环淤血的临床表现,其主要症状为胸闷、气短,劳则加重,咳吐清稀泡沫痰,甚或粉红色泡沫痰。

③体循环淤血:面目、肢体水肿,按之凹陷不起,胸腔、腹腔积液等。

④胃肠道水肿症状,常见胃脘胀满、腹满、大便稀溏、纳差等。

⑤心衰导致肾脏灌注不足,以致小便量少,肢体水肿,四肢不温等。

从中西汇通角度,我们可以进行以下演绎。

一是上焦心肺。心脏扩大→收缩无力→排血减少,运动则回心血量增加→左房压力增加→肺淤血加重→劳力性呼吸困难、气短、上下气不相续接,劳则气短加重。符合中医“劳则耗气”“动则气短”之气虚特征。

心脏扩大→收缩无力→排血减少→代偿性心率增快,器官组织灌注不足→心悸、疲倦、乏力。符合中医气虚之一般全身症状。

推论一:《医学衷中参西录》说:“胸中大气,一名宗气,《内经》谓其积于胸中,以贯心脉,而行呼吸。”心衰多见呼吸困难,气短,上下气不相续接,劳则加重,心悸,疲倦,脉沉细无力,其证候群与宗气下陷临床表现相一致。提示心衰中医关键病机之一为宗气下陷。

左心衰→慢性肺循环淤血→肺静脉压力增高→血管渗透性增加→咳嗽、咳痰,其痰以白色浆液性泡沫痰为最常见,甚则咳粉红色泡沫痰,或痰中带血丝。

推论二:咳嗽、咳痰,其痰以白色浆液性泡沫痰,结合心衰体循环淤血以致肢端不温、小便量少,其证候正与中医之寒饮伏肺临床表现相符合,临床上西医的治疗,利尿剂可以有效缓解肺水肿,温阳化水之真武汤可以有效治疗心衰阳虚水停,凌心射肺之肿、悸、喘咳症状,提示心衰中医病机之二为水饮伏肺,其病机关键环节仍在于阳虚水停,水邪射肺。

二是中焦脾胃。右心衰→体循环淤血→胃肠道、肝淤血→消化道症状→胃脘胀满、纳差、恶心欲呕、大便稀溏。其症状符合中医之水湿困脾之证候。

左心衰→心排血减少→肾脏灌注不足→尿量减少→回心血流量增加→右心衰加重→胃肠淤血加重→消化道症状加重。其形成机理与肾阳亏虚不能温暖脾土,脾失健运,水湿内停类似。

推论三:胃脘胀满、纳差、恶心欲呕、大便稀溏等临床表现,与中医脾虚不能运化水湿、湿邪困脾如出一辙,而温肾阳健脾能有效改善水湿内停之症状。提示心衰中医病机之三为脾虚湿阻。

三是下焦肾阳。左心衰→心排血减少→肾脏灌注不足→尿量减少→水液潴留→面目、肢体水肿,胸腹腔积液,四肢不温。

推论四:小便量少,四肢水肿,扪之不温,与中医之肾阳亏虚,不能化气行水,以致水肿病机类同。

综上所述,可以做出以下结论,心衰中医之病位在心,涉及脾、肺、肾,其病机关键在于宗气不足,肾阳亏虚,不能化水行气,从而导致水湿内停,水湿困脾,凌心射肺。

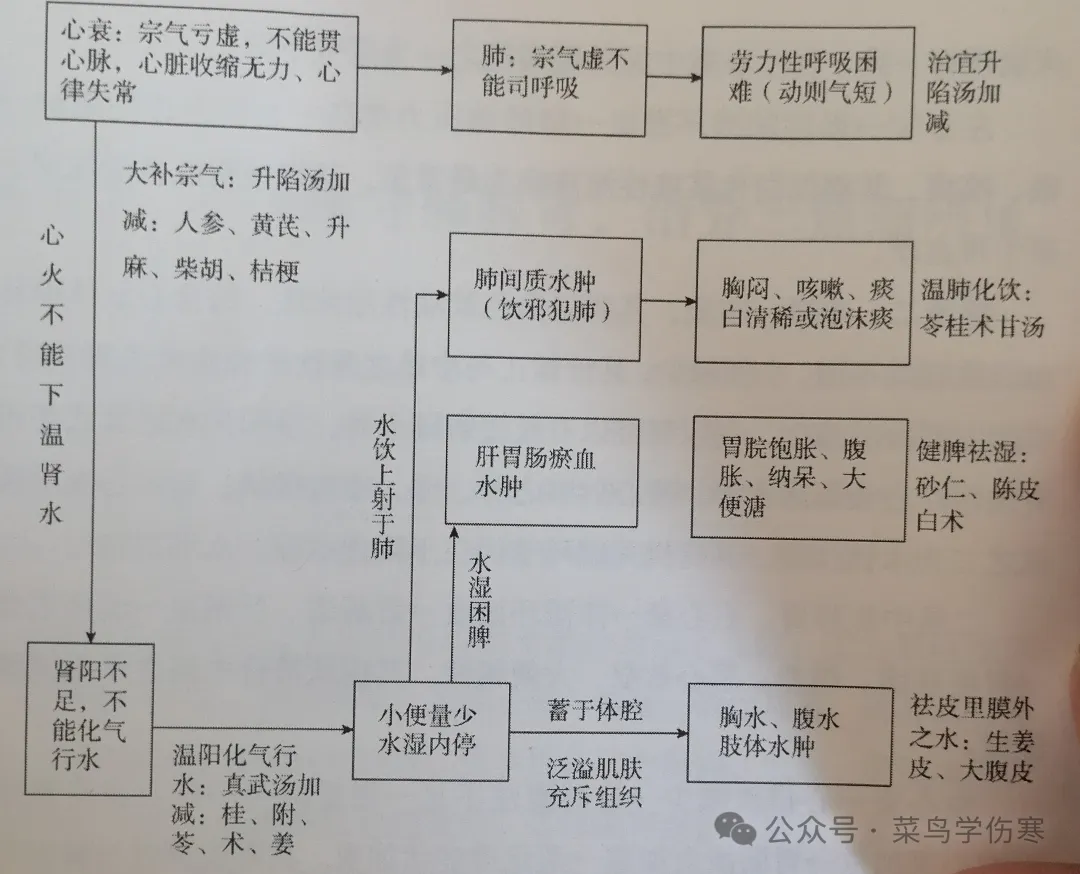

其病机与临床组方参见如下简图:

接下来看几个病例的治疗思路,每一诊都对处方用药进行了详细分析,虽然病案显得繁杂,但若能用心体会,则可从更深层次去把握心衰的治疗要点。

1.冠心病心衰案

张某,女,82岁。门诊病历。

2015年4月9日首诊:反复阵发性胸痛10年,胸闷气促3年,再发加重伴下肢水肿2周。刻诊:颜面浮肿,高枕不能平卧,气短,上下气不相续接,畏寒,口干,纳差,腹胀,大便溏,小便少,双下肢凹陷性水肿。

舌质淡红,苔薄白,脉沉细结代。既往有高血压病史。

西医诊断:冠心病,心房颤动,心功能Ⅳ级。

中医诊断:心衰。病机:心脾气虚,阳虚水停。

治法:益气健脾,温阳利水。

方药:心康饮(自拟方)加减。

白参10g,黄芪30g,升麻5g,柴胡5g,桔梗10g,茯苓30g,薏苡仁30g,制附片(先煎)10g,桂枝6g,生姜皮10g,大腹皮10g。14剂。

辨治思路详解:患者心衰,症见气短,上下气不相续接,脉结代,必为宗气亏虚,盖宗气贯心脉而司呼吸,故药用白参、黄芪、升麻、柴胡、桔梗升补宗气。纳差,腹胀,乃水湿困脾,故用茯苓、薏苡仁、生姜皮、大腹皮配参、芪健脾利水,理气除胀。下肢、颜面浮肿,小便少,畏寒,为肾阳虚,不能化气利水,故药用桂、附相伍温阳化气利小便。口干,乃下焦阳虚,不能蒸腾气化,水津不能上布所致,温阳本为正法,勿需另用药。

2015年4月29日二诊:胸闷、气短诸症缓解,水肿消,纳增,大便日3次。舌质淡红,苔白腻,脉沉细。

白参10g,黄芪30g,升麻3g,柴胡5g,桔梗10g,茯苓30g,薏苡仁30g,附片(先煎)5g,桂枝6g,生姜皮10g,大腹皮10g,陈皮10g,白术15g,炙甘草10g。14剂。

辨治思路详解:大便日行3次,乃脾气下陷不能固摄,在方中佐入陈皮、白术,暗合补中益气汤益气健脾、升阳固摄之意。

2015年9月24日三诊:服上方后,诸症缓解,5个月来病情一直稳定。近日又现腹泻,畏寒,下肢微肿。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

制附片(先煎)6g,干姜6g,白参10g,白术10g,茯苓30g,炙甘草10g,葛根30g,神曲10g,黄芪30g,薏苡仁30g,生姜皮10g,大腹皮10g。14剂。

辨治思路详解:腹泻,畏寒,舌质淡红,苔薄白,脉沉细,当为典型的脾阳亏虚之证,故方以附子理中汤温运脾阳,加葛根升清以止泻,伍神曲助参、术以健脾。下肢微肿,为脾虚不能运化水湿,方以黄芪配茯苓、薏苡仁、生姜皮、大腹皮健脾利水。

2.甲状腺毒症性心肌病案

周某,女,58岁,湘阴县人。门诊病历。

2015年5月28日首诊:既往病历记载,患甲状腺毒症性心肌病,全心扩大,病程12年。2年来生活难以自理,2014年12月于湘阴县第二人民医院住院,诊断为“甲状腺毒症性心肌病,全心扩大,冠状动脉粥样硬化,快速性房颤,心功能Ⅳ级;消化道溃疡?肝实质弥漫性损害;骨质疏松”。对症治疗后稍有好转,但生活难以自理,家人代求诊。诉:胸闷,气短,动则益甚,生活难以自理,口干,纳差,乏力,肢冷,小便少。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

检查资料:心脏彩超:LA44mm,RA35mm,LV55mm,RV35mm。EF39%,FS19%。全心扩大,室壁运动弥漫性减弱不协调,左心功能减退。心动过速,心律不齐,二尖瓣、三尖瓣反流(中度),肺动脉瓣反流(轻度)。

西医诊断:甲状腺毒症性心肌病,全心扩大,快速性房颤,心功能Ⅳ级。

中医诊断:心衰。

病机:阴阳两虚,心脾气弱。

治法:温阳益阴,补益心脾。

方药:全真一气汤加减。

制附片(先煎)10g,桂枝6g,白参10g,黄芪30g,麦冬10g,五味子10g,茯苓30g,薏苡仁 30g,陈皮10g,砂仁6g,白术 10g,生姜皮 10g,大腹皮10g,炙甘草10g。15剂。

辨治思路详解:胸闷,气短,口干,心之气阴两虚也;肢冷,小便少,脉沉细,肾阳虚,不能温煦气化也;纳差,疲乏,脾气亏也。病机有三,当用合方,补心气,益心阴,生脉散;温肾阳,参附汤也;健脾补土,参苓白术散也。更加黄芪配生姜皮、大腹皮健脾利水。

2015年6月16日二诊:患者未来,其女微信通信,上症明显改善,无胸闷症状,食欲好,减少利尿剂,小便正常。

处方:上方续服。

后随访,一直每2天1剂药守方,可胜任一般家务。

按语:全真一气汤出自冯楚瞻《冯氏锦囊秘录》,全方由熟地黄、白术、牛膝、人参、熟附子(先煎)、麦冬、五味子组成。本方乃参附汤、生脉散合方加味而成,温阳而无升浮之弊,育阴兼有化气之功。有大量报道,心衰、肺心病、休克等危重症而见阴阳两虚者,用此方每可取得满意的临床疗效,是一首非常值得研究的效方。

3.酒精性心肌病案

叶某,男,64岁,邵阳市人。门诊病历。

2014年5月5日首诊:4年前因动则气短在邵阳市第一人民医院就诊,诊断为“扩心病”,一直在该院门诊和住院治疗,病情尚稳定。近期因建新房劳累,又出现气短,纳差,下肢水肿,二便可,舌质淡红,苔薄白,脉沉细。既往有嗜酒史,每日两餐,每餐在半斤以上,饮酒近20年。目前一直服用“地高辛0.125mg,qd;螺内酯20mg,qd;呋塞米20mg,qd;

酒石酸美托洛尔6.25mg,bid”。

心脏彩超:

LV64mm, LA 40mm, AO 27mm, RV 28mm, PA 21mm, LVPW 10mm,IVS10mm,EF40%,FS20%。

结果显示:左房室增大,室壁运动减弱,主动脉硬化,二、三尖瓣反流,左心功能下降。查心电图:V1-6T波倒置。 西医诊断:酒精性心肌病,心脏扩大,心功能Ⅲ级。

中医诊断:心衰。

病机:宗气亏虚,脾虚水停。

治法:升补宗气,健脾利水。

方药:升陷汤合参苓白术散加减。

白参10g,黄芪50g,升麻5g,柴胡5g,桔梗10g,茯苓30g,薏苡仁30g,砂仁6g,陈皮10g,生姜皮10g,大腹皮10g,炙甘草10g。20剂。

辨治思路详解:宗气贯心脉,司呼吸,统领全身之气。患者由于长期饮酒,以致酒毒攻心,损伤心气,故见劳则气短。脾主运化,饮酒伤脾,脾失健运,水湿内停,而症见纳差,下肢水肿。结合舌质淡红,苔薄白,脉沉细,辨证为心脾气虚。故其治疗当大补宗气,药用白参、黄芪、升麻、柴胡、桔梗;又当健脾祛湿,故臣以茯苓、薏苡仁健脾利水,佐用生姜皮、大腹皮利水消肿。湿阻则气滞,伍以砂仁、陈皮理气醒脾;炙甘草调和诸药。

2014年6月26日二诊:无明显胸闷气短,肿消,纳可,病情明显好转。

上方加桂枝5g。30剂。

辨治思路详解:病情已明显缓解,久病宜守方,缓缓图之。佐入桂枝通心阳。

2014年7月31日三诊:病情稳定,无明显胸闷气短,时有乏力,便溏。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

黄芪30g,白参 10g,升麻 5g,柴胡 5g,桔梗 10g,桂枝 6g,陈皮 10g,砂仁6g,茯苓30g,薏苡仁30g,白术10g,生姜皮 10g。30剂。

辨治思路详解:乏力、便溏,脾虚气陷也。前方加入陈皮,与白参、升麻、柴胡、陈皮、茯苓、白术相合,正合补中益气汤组方,补益中气,升清举陷。未用当归,因其便溏,而当归性润有滑肠之作用。

2014年9月4日四诊:近期又因房屋装修劳累,出现气短,劳则加重。

无水肿。舌质淡红,苔白腻,脉弦。

心脏彩超:RV19mm,LV61mm,LA38mm, AO 24mm, PA 20mm, RA 35mm, IVS 9mm, LVPW 9mm, EF 34%,FS16%。检查示:左心增大;二、三尖瓣反流;肺动脉瓣反流;主动脉弹性下降;左心功能差。

黄芪50g,白参5g,升麻3g,柴胡5g,桔梗10g,茯苓30g,薏苡仁30g,丹参10g,三七(冲服)3g,桂枝6g,白术10g,炙甘草10g。20剂。

辨治思路详解:超声显示:尽管EF34%,FS16%,有轻度下降,但左室、左房内径较前相比有缩小趋势,病情总体稳定。劳则耗气,近因装修劳力过度,又现气短,总为宗气不足,不能贯心脉,统领周身之气,治当守升补宗气。心主血脉,心气亏虚,气虚日久则必有不能运血而致血脉不畅之病理存在,故加三七、丹参养血活血。嘱其注意休息。

2014年12月18日五诊:每日1剂,守上方至11月初,诸症皆除。

现无明显不适,平卧,下肢不肿,可步行4公里以上不用休息,纳可,二便调。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

白参10g,黄芪30g,陈皮10g,砂仁6g,茯苓30g,薏苡仁30g,生姜皮10g,大腹皮10g,桂枝6g,丹参10g,三七(冲服)5g,炙甘草10g。

30剂。

辨治思路详解:患者心功能大为好转,可连续步行4公里以上。守前法再进。

2015年2月5日六诊:自诉守上方,隔日1剂,病情一直很稳定。近因劳累甚,又现短气、上下气不相续接,纳可。舌质淡红,苔黄腻,脉沉细。

心脏彩超:RV15mm,LV69mm,LA46mm, AO 24mm, PA 19mm, RA 34mm, IVS 9mm, LVPW 9mm, EF 19%,FS9%。左心增大;二、三尖瓣反流;肺动脉瓣反流;主动脉弹性下降;

左心功能减退。

黄芪30g,白参10g,升麻5g,柴胡5g,桔梗10g,茯苓20g,薏苡仁20g,丹参10g,三七(冲服)5g,桂枝5g,白术10g,炙甘草10g。30剂。

辨治思路详解:劳甚又现左室、左房扩大,EF、FS下降。可见中医之“劳则耗气”有其客观的病理变化。仍守上法,配以“振源胶囊”改善心肌能量代谢。

2015年3月10日七诊:一般情况可,静息下无明显气短,但耐力下降,劳则气短,下肢轻肿,二便可,纳可。舌质淡红,苔薄黄,脉沉细。

黄芪50g,白参10g,升麻5g,柴胡5g,桔梗10g,桂枝6g,茯苓30g,薏苡仁30g,生姜皮10g,大腹皮10g,陈皮10g,炙甘草10g。30剂。

辨治思路详解:病情改善,目前病机主要为宗气虚不能贯心脉,脾气虚不能运湿。故方以升陷汤补宗气,黄芪、茯苓、薏苡仁、生姜皮、大腹皮健脾利水,加桂枝温阳化气行水。

2015年4月15日八诊:一口气可上3楼,不肿,可平卧。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

心脏彩超:LV70mm, LA40mm, AO 29mm, RV 27mm, RA 28mm, PA 22mm, LVPW10mm,IVS9mm,EF44%,FS22%。超声提示:左心增大,室壁运动不协调,二、三尖瓣反流,左室功能减退。

上方加白术10g。30剂。

辨治思路详解:病情较前缓解,EF、FS较前明显上升,心功能有明显改善,守方再进,加白术意在增强健脾益气作用。

2015年5月21日九诊:病情稳定,无明显不适,舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

黄芪30g,白参10g,升麻5g,柴胡5g,茯苓20g,薏苡仁30g,生姜皮10g,大腹皮10g,炙甘草10g,桂枝6g。30剂。

辨治思路详解:病情改善,仍守前法。

2015年6月23日十诊:病情稳定,近日便溏。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

心脏彩超:RV17mm,LV65mm,LA36mm, AO 30mm, PA20mm, RA35mm, IVS 10mm, LVPW 10mm, EF35%,FS17%。超声提示:左心增大,二、三尖瓣反流,肺动脉瓣反流,主动脉弹性下降,左心功能差。

上方加白术10g,葛根30g。30剂。

辨治思路详解:病情基本稳定,仍守前法。便溏加白术健脾,葛根升清止泻。其后以黄芪、白参、茯苓、升麻、柴胡、桔梗、薏苡仁、生姜皮、大腹皮、砂仁、炙甘草为基本方,腹胀加陈皮,便溏加葛根,一直守方治疗,病情非常稳定,无明显不适,耐力亦可,生活质量良好。

2015年12月10日十一诊:上方3日服用2剂或隔日一服。病情稳定,无任何明显不适。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

心脏彩超:RV19mm,LV61mm,LA38mm, AO28mm, PA21mm, RA35mm, IVS 10mm, LVPW 10mm, EF42%,FS21%。左心增大,二、三尖瓣反流,肺动脉瓣反流,主动脉弹性下降,左心功能差。

上方30剂,隔日1剂。

辨治思路详解:病情较前缓解、左室、左房明显缩小,EF、FS较前明显上升,心功能有明显改善,效不更方。

2016年1月12日十二诊:病情稳定。舌质淡红,苔薄白,脉沉细。

黄芪30g,白参10g,升麻5g,柴胡5g,桔梗10g,茯苓30g,薏苡仁30g,大腹皮10g,生姜皮10g,桂枝5g,炙甘草10g。30剂。

2016年5月5日复查心脏彩超:RV20mm,LV60mm,LA39mm,RA35mm,EF46%,FS23%。心脏功能明显较前改善。

2016年10月10日随访,病情稳定,可胜任一般轻体力劳动。

4.风湿性心脏病案

胡某,女,49岁,湘潭市人。门诊病历。

2014年9月5日首诊:因反复活动后胸闷、气促12年,加重伴咳嗽1个月,于2013年8月4日入住湘用二院心胸外科入院前(2013年7月2日)心脏彩超检查,确诊为风湿性心脏病、二尖瓣重度狭窄伴关闭不全、肺动脉高压、心功能Ⅲ级。入院后于2013年8月7日行二尖瓣置换+左房成形术,术中置入27°进口机械二尖瓣1枚,于2013年8月24日出院(出院带药:地高辛、万爽力、华法令、速尿、补达秀),回当地医院门诊治疗。

2014年8月15日入住我院,人院时诉腹胀半年,间断黑便半月,症见:面色黧黑,唇绀,持续腹胀,时有恶心、干呕、大便频,一日数行,质溏,色黑,活动后胸闷气促,偶有咳嗽,少痰,纳差,舌质红,苔薄黄,脉结代。诊断:风湿性心脏病,心脏扩大,心房颤动,心功能V级,二尖瓣换瓣术后,肺部感染,右侧胸腔积液,肺动脉高压,消化道出血?入院经强心、利尿、调整华法令剂量、抑酸护胃等治疗,于2014年8月26日好转出院。

此诊为出院后首次复诊,刻诊症见:面色黧黑,唇绀,动则气促,上下气不相续接,腹部胀大,胃脘腹部持续胀满不适,畏冷,四肢不温,下肢微肿,可见大量瘀斑,小便短少,大便稀溏。舌质淡红,苔薄黄,脉沉细结代。

西医诊断:风湿性心脏病,心脏扩大,二尖瓣换瓣术后,心房颤动,心功能Ⅳ级。

中医诊断:心衰。

病机:宗气下陷,阳虚水停。

治法:升提宗气,温阳利水。

方药:升陷汤合真武汤加减。

黄芪30g,白参10g,升麻5g,柴胡5g,茯苓30g,薏苡仁30g,生姜皮10g,大腹皮10g,制附片(先煎)10g,桂枝10g,白术10g,炙甘草10g。15剂。

华法令减半量,1.25mg,qd。定期监测INR。

辨治思路详解:大凡心衰,临床上常见病机有三点:一是宗气下陷;

二是心肾阳亏;

三是脾虚湿阻。

观本案患者动则气促,脉结代,宗气亏虚之象已十分明了,盖宗气司呼吸贯心脉也;畏冷,四肢不温,面色黧黑,唇绀,小便短少,脉沉细,阳气亏虚毋庸置疑;胃脘腹部持续胀满不适,下肢微肿,大便稀溏,脾虚湿阻之明证也。下肢皮下有大量瘀斑,可能与华法令过量有关,当减其量。综合诸证,从中医角度看,其病机当为气虚不能摄血。故其治疗当升补宗气、温阳利水、健脾化湿。方用黄芪、白参、升麻、柴胡升补宗气,制附片、桂枝温阳化气,气化则水自行也,茯苓、白术、薏苡仁、生姜皮、大腹皮健脾利水,炙甘草调和诸药。

2014年9月26日二诊:诉服上方诸症有明显改善,又自行按方购药5剂。畏冷、胸闷气短明显好转,耐力有明显增加,腹大明显减小,腹胀时轻时重,下肢瘀斑已消失,纳差,大便仍溏,但不黑。舌质淡红,苔薄黄,脉沉细结代。

黄芪30g,白参10g,升麻5g,柴胡5g,砂仁6g,陈皮10g,茯苓30g,薏苡仁30g,生姜皮10g,大腹皮10g,制附片(先煎)15g,桂枝10g,白术10g,炙甘草10g。14剂。

辨治思路详解:已见大效,故仍守上法,腹胀未能尽除,加砂仁、陈皮,理气除胀。

2014年10月20日三诊:诉服上方有较大改善,又自行按上方购药10剂。后诉腹大消失,腹部胀满大减,动则气促明显减轻,大便正常。

视其腹平,下肢已无水肿,小便量可,寐差。舌质淡红,苔薄白,脉沉细结代。

上方加茯神20g。

辨治思路详解:诸症继减,守前方,仍寐差,加茯神益心安神。

2014年11月10日四诊:面色黧黑、唇绀明显减轻,自诉半年多来,从未有此舒适,腹无不适,纳可,动则气促症状已不明显,大便正常,小便量可。舌质淡红,苔薄白,脉沉细结代。

黄芪30g,白参10g,升麻5g,柴胡5g,桔梗10g,陈皮10g,茯苓30g,薏苡仁30g,生姜皮10g,大腹皮10g,制附片(先煎)10g,桂枝10g,白术10g,炙甘草10g。30剂。

辨治思路详解:病症缓解,守方巩固

修元健康网

修元健康网